開発に至った時代背景と技術的背景

1953年、旭ダウ㈱(現旭化成)がダウケミカル社(米国)からの技術導入によりポリ塩化ビニリデン(PVDC)樹脂の生産化を計ったのに対し、呉羽化学工業㈱(現㈱クレハ)は自社技術により企業化し、繊維やフィルムに用途展開をした。PVDCフィルムの酸素や水蒸気などの気体に対する優れた遮断特性から、まず、海苔の包装用途に商品化され、試販段階まで行ったが、本格的な販売には至らなかった。

ところが、1953年頃から防腐剤(AF-2)が食品添加物として認可されたことや、水産メーカーが缶詰に替わる水産加工品の開発に努めていたこともあって、塩酸ゴムに詰められた魚肉ハム・ソーセージの生産が本格的に始まった。また、1954年には、いわゆる「原爆マグロ」の影響により刺身としてのマグロの消費が落ち込み、水産会社はマグロを缶詰の他に魚肉ハム・ソーセージの原料として使用し、PVDCケーシングがソーセージの日持ちの点で塩酸ゴムより格段に優れていたため、その需要が急速に伸びた。当時、魚肉ソーセージは優良蛋白源として戦後の国民の健康増進に大きく寄与した数少ない食品の一つである。

PVDCの特性

1)ガスバリアー性

PVDCフィルム・ケーシングが半世紀以上もの長い間、単体フィルムとして多くの食品の包装に使用され続けているのは、何といってもその酸素や水蒸気などの気体に対する高い遮断性(ガスバリアー性)によるところが大きい。

今日、多くの包装材は複合多層の形で用いられるものが多く、その場合のバリアー性は材料の組合せによってかなり自由に設定することが可能であるが、PVDC単体フィルムとしては、酸素(13~110ml/m2・24hrs・atm.@25℃,50%RH)、水蒸気(3~6g/m2・24hrs @40℃,90%RH)で、このように両方に高いバリアー性を有するものは少なく、酸素バリアー性の大きいものは透湿度が大きいとか、あるいはその逆に防湿性が大きいものは酸素バリアー性が小さいとかいったものが多い。PVDCフィルムにおいても、ガスバリアー性は他のフィルムと同様に温度依存性があり、温度に対して指数関数的な変化を示す。しかし、酸素透過度が湿度の影響を受けない点は、ポリアミドやポリビニルアルコール系の樹脂とは大きく異なるところである。

2)透明性・光透過性

食品包装材においては、透明性の良さが要求されることが多い。この点においてもPVDCフィルムは非常に優れた透明性を持っている。一方で、光透過性、特に紫外線の透過性は食品包材としては好ましいことではない。

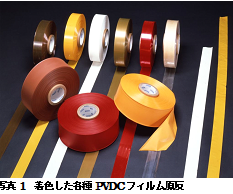

光線は、食品の褪色を促進し、脂質の酸化や栄養素の破壊を招く。油脂の酸化は290~390nmの波長の光線によって最も促進されるといわれているが、PVDCフィルムはこの波長領域の紫外線をカットするために、必要に応じて紫外線吸収剤をフィルムに添加することも可能である。また、PVDCフィルムは顔料等の練込みで着色することも可能であり、ソーセージ、ハムでは着色フィルムも多く使用されている。

写真1に各種PVDCフィルムの原反、写真2にPVDCケーシングで包装された製品の例を示した。

3)収縮特性

一般的には包装材が熱によって収縮する性質はあまり好ましいものではない。しかし、一般にチューブフィルムに食品を充填し、円筒状となったものの両端をアルミワイヤーで結紮(クリップ)してしぼった形のいわゆる「ロケット包装」と呼ばれる包装形態においては、フィルムの熱収縮性を必要とする場合が多く、PVDCの持つ熱収縮性がメリットとなる。充填、結紮はややたるんだ状態であるが、これが殺菌時の熱によってフィルムが収縮し、全体的に張りがでて形が整えられる。また、熱収縮によって結紮強度が増強され、内容物が水ものの場合は洩れを少なくし、全ての場合において結紮部からの微生物汚染の機会を減少させる。食品の種類によっては、例えばプロセスチーズのようなものでは、低温では凝固するため高温で充填されるが、この場合はフィルムの収縮が生じると充填作業上問題となる。そのためフィルムを予め熱処理し、収縮率を低下させる操作がなされる。PVDCは塩化ビニリデン(VDC)と塩化ビニル(VC)の共重合体であるが、熱収縮率はVDCとVCの比率によって異なり、VDC含有量の小さいほど収縮率が大きい。PVDCフィルムの一般タイプのものでは、100℃で20~30%の収縮率を持つ。

4)機械適性

自動充填包装機に対してフィルムの滑り性が重要となるが、PVDCフィルムは本来自己粘着性が強く、これは滑り性と相反するものである。自動充填包装機では、フィルムはロール状のものが用いられ、これをシールして筒状にしてから食品が充填されるが、シールは高周波で行われる。滑り性を良くするために、一般には透明性をあまり阻害しない無機不活性微粒子と、溶融樹脂とは相溶しフィルムの結晶安定化に伴い相溶性を失う性質の融点が60~110℃の無毒の有機化合物との併用が好ましい。

5)内容物との密着性、剥離性

水産・畜産ねり製品においては、内容物の肉とフィルムの接着性が製品の保存性、あるいはフィルムの剥ぎ易さ、フィルムを剥いだ時の外観の良否などに大きく影響する。保存性に関して云えば、肉とフィルムの密着が不十分な場合は、肉からの離水が生じ易く、離水した水は肉表面とフィルムとの間に滲出する。このような状態ではクリップ部からの微生物汚染が生じ易く、汚染が生じた場合には表面全体への広がりが速い。

また逆に、密着力が強過ぎる場合は、フィルムを剥いだ時に、ソーセージ表面の外観が損なわれ、極端な場合にはフィルム側に肉が取られてソーセージがやせ細ってしまう。

以上のような点から、フィルムと肉質との密着程度は、フィルムを剥いだ時にフィルム側に肉質がごく薄く、かつ均一に付着している状態が良く、かまぼこやペンシルタイプのソーセージでは、フィルムに肉質は付着してこないが、両者間が接着していて、剥ぐ時にある程度の力を要する位のものが良いと考えられている。

製品(食品、包装食品)を生むに至った技術内容と開発のポイント

ロケット包装された食品としては、前述したように、魚肉ハム、ソーセージが歴史も古く、量的にも最も多い。レトルト殺菌された魚肉ハム・ソーセージは常温流通が可能である点が特徴といえる。レトルト殺菌の温度に関しては、魚肉ソーセージでは120℃が標準である。殺菌温度の設定に関しては幾つかの問題が考えられる。

一般的には同じ殺菌効力を得るという条件下では、高温短時間の方が食品の品質に与える影響は少ないとされている。しかし、ソーセージのようにほぼ固体である食品においては、熱の表面から中心への伝達は必ずしも速いとはいえない。このような場合、ロケット包装品ではその径が太ければ太いほど熱の伝達に要する時間が長くなる。このことは表面と中心部において受ける熱履歴の差が大きくなることを意味し、中心部まで完全に殺菌しようとすれば表面では加熱が著しくオーバーになる。結果として、食品表面の褐変や表面組織の軟弱化などの現象が生じる。従って、製品の径が大きな魚肉ハムなどでは、殺菌効率(レトルトの使用効率など)を犠牲にしても、殺菌温度をやや低くし、殺菌時間を長くせざるを得ない。

製品径の小さいペンシルソーセージなどでは、逆に殺菌温度を高くして時間を短くすることが可能である。また、製造時の留意点として、原材料、添加物の一次汚染の低減と殺菌温度の最適化および製造工程での二次汚染原因となるクリップ部の乾燥が挙げられる。

製品および包装資材・技術の後代への影響

戦後の日本では、コールドチェーンがまだ発達していなかったため、ガスバリアー性の高いPVDCフィルムは包装食品の発展に大きく貢献したといえる。魚肉ソーセージに始まり、かまぼこやチーズ、糸こんにゃくや豆腐、ミートソースやホワイトソースなどのソース類、メンマやもやし、ひじきなどの惣菜類、ふきやタケノコなどの野菜の水煮、あん、煮豆、ゆで小豆など数多くある。ロケット包装された食品は、プロセスチーズなどの例外を除き、ほとんどが充填後に加熱殺菌される。これらの食品の流通温度は、レトルト殺菌であれば常温であるが、湯殺菌であれば冷蔵で行われている。ロケット包装の形態の個々の食品では多くの浮沈があり、長い間には原料や製法において変化が見られる。

また、開発当初から半世紀にわたり、レトルトあるいはボイルで加熱殺菌する魚肉や畜肉ソーセージは、充填時に両端をアルミワイヤーでクリップしたロケット包装体であった。しかし、製造工程における金属検知器の使用や易廃棄化という市場からの要望に応え、2004年には、アルミワイヤーに代えて包装体と同じ材質のPVDCテープをシール部の補強材として付加することで、金属を使わずに所定の耐圧を実現できる新自動充填包装機「KAP3000型」の開発に繋げ、この新規の包装機の導入により、金属クリップレスのロケット包装体が完成した(写真3)。このように、ロケット包装と云えども、時代に適応した形で市場に受け入れられている。

書籍、研究論文

- 横山理雄:日水誌,35,199‐205(1969)

- 横山理雄:日水誌,40,799‐805(1974)

- 横山理雄:日水誌,41,1197‐1201(1974)

- 里見弘治,佐々木明男,横山理雄:日水誌,47(5),599-603(1981)

- 西野甫,田中幹雄,横山理雄:日水誌,56(8),1239-1244(1990)

- 西野甫,田中幹雄,横山理雄:日水誌,56(11),1853‐1857(1969)

- 清水潮・横山理雄:レトルト食品の基礎と応用,幸書房(1995)

(執筆者:広瀬和彦、株式会社クレハ)